依田雪絵(59期・大学1期)

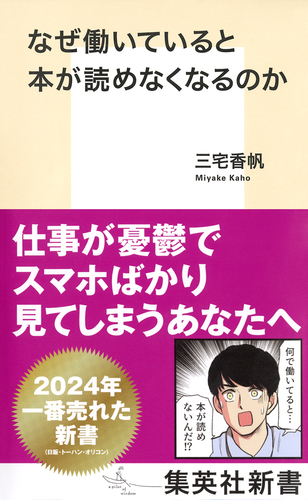

「本を読まなきゃ」と思いつつ、ページをめくる気力が湧かない。仕事終わり、帰宅途中の電車の中はSNSやYou Tube には目がいくのに、本を手にする元気がない。「こんなんじゃいけない」という焦り。そんな罪悪感を抱いたことのあるすべての働く人に、この本はそっと寄り添ってくれます。

本を読む時間がないのは労働時間を見直すべきだとの視点から、読書史を労働史時代別に考証していて、とても斬新です。一生懸命働いているからこそ、時間がなく、読書ができない、そんな社会はおかしいのでは、もっと読書できる余裕のある働き方をすべきではとの投げかけは、とても考えさせられます。

この本が特に共感できるポイントは3つ。

1.「読めない自分」に救われる!

「最近全然本読めてない…」という罪悪感に、「そりゃそうだよ」と優しく寄り添ってくれる本。

いまの労働環境では文化的生活が疎かになって当然。そんな社会はおかしいのではとの提言は心に響きます。

2. “読書=有益”という呪いを解いてくれる

「この本、役に立つかな?」と構えて読むクセ、ありませんか? 本書はそんな“効率病”に気づかせてくれます。

「楽しく読む」ことの原点を思い出させてくれ、かつ、なんでもすぐにこたえを欲しがるのではなく、正解がないのが読書の楽しみだったことを忘れていませんか。

3. 読書がしたくなる“読書論”エッセイ

読めないって話をしてるのに、読み終わるころには本を読みたくなってる不思議。

三宅さんの語り口が軽やかで読みやすいので、活字に疲れた人にもぴったり。

疲れ、時間のなさ、心の余白の消失──そうした理由だけでなく、

「読書は生産的でなければならない」という無意識のプレッシャーまでもが、読書の楽しみを奪っているという指摘は鋭く、しかし優しく感じます

だからこそ、「読めないあなた」もひとつの風景として肯定する姿勢に、深い安心感を覚えると同時に、今の自分の生き方がこれでいいのかをふと、立ち止まって考えたくなる、そんな一冊です。

本書は読書指南書ではありません。

現代社会の働き方に疑問をなげかけ、「読書できない社会」の在り方を考えさせられます。

こんな人におすすめ

- 最近読書から離れている社会人

- 「読書しなきゃ」と焦ってしまう人

- 本が好きなはずなのに、最近しんどいと感じてる人